Il y a un an, jour pour jour, aujourd’hui, j’étais dans un piteux état, physiquement. Aujourd’hui, je suis dans la meilleure forme physique que j’ai été depuis au moins dix ans. Une chance que j’ai eu un peu d’encouragement.

J’hésite à écrire ce billet. Bloguer à propos de ma santé a pas toujours des effets très positifs. Mais je crois que c’est important, pour moi, de décrire tout ça. Pour moi-même, d’abord, parce que j’aime bien les anniversaires. Mais pour les autres, aussi, si ça peut les encourager. J’espère simplement que ça peut m’aider à parler moins de santé et de me concentrer sur autres choses. Avec une énergie renouvelée, je suis prêt à passer à d’autres étapes. Peu importe ce qui arrive, 2014 risque d’être une année très différente de 2013.

Depuis plusieurs années, ma condition physique a été une source de beaucoup de soucis et, surtout, de découragement. Il y a près de vingt ans, j’ai commencé à souffrir de divers problèmes de santé. Jusqu’à maintenant, j’ai aucune idée de ce qui s’est vraiment passé. Ma période la plus sombre a débuté par un ulcère d’estomac qui fut suivi de reflux gastro-œsophagien. Par la suite, j’ai subi des problèmes chroniques sur lesquels je n’élaborerai plus (l’ayant fait plus tôt), que j’ai trouvé particulièrement handicapants. Je commence à peine à me sortir de tout ça. Et ça dure depuis mon deuxième séjour au Mali, en 2002.

À plusieurs reprises au cours de ces années, j’ai pris la décision de prendre ma santé en main. Pas si facile. J’avais toute la motivation du monde mais, au final, assez peu de support.

Oh, pas que les gens aient été de mauvaise volonté. Mes amis et mes proches ont fait tout ce qui leur était possible, pour m’aider. Mais c’est pas facile, pour plusieurs raisons. Une d’entre elles est que je suis «difficile à aider», en ce sens que j’accepte rarement de l’aide. Mais le problème le plus épineux c’est que l’aide dont j’avais besoin était bien spécifique. Beaucoup de choses que les gens font, de façon tout-à-fait anodine, ont surtout un impact négatif sur moi. Pas de leur faute, mais une petite phrase lancée comme si de rien n’était peut me décourager assez profondément. Sans compter que ces gens ne sont pas spécialistes de mes problèmes et que j’avais besoin de spécialistes. Au moins, un médecin généraliste ou autre professionnel de la santé (agréé par notre système médical) qui puisse me comprendre et me prendre au sérieux. Ma condition avait pu s’améliorer grâce à diverses personnes mais ces personnes n’ont que peu de possibilité d’agir, dans notre système de santé. Mon médecin de famille ayant arrêté de pratiquer, il me manquait une personne habilitée à m’aider en prenant mon cas en main.

C’est beaucoup ce qui s’est passé, en 2013, pour moi. C’est en ayant accès à quelques spécialistes que j’ai pu améliorer ma santé. Et tout ça a commencé le 3 janvier, 2013.

Je revenais de passer quelque-chose chez mon frère, à Aylmer. Ces quelques jours ont été très pénibles, pour moi. Je souffrais d’énormes maux de têtes, qui avaient commencé à se multiplier au cours des mois précédents et mes problèmes d’œsophage étaient tels que je n’en arrivais plus à dormir. Mes autres problèmes me décourageaient encore plus. Vraiment, «rien n’allait plus».

Pourtant, j’avais déjà fait beaucoup d’efforts pour me sentir mieux, pendant des années. Des efforts qui ne portaient fruit que sporadiquement et qui ne se remarquaient pas vraiment de l’extérieur. Une recette pour le découragement. Ma santé semblait sans issue. Dans de telles situations, «les gens» ont l’habitude de parler de résignation, de pointer vers leurs propres bobos, de minimiser la souffrance de l’autre… Normales, comme réactions. Mais pas très utiles dans mon cas.

Les choses ont commencé à changer dans la soirée du 3 janvier. Sachant que mes maux de tête pouvaient avoir un lien à l’hypertension, me suis acheté un tensiomètre à la pharmacie.

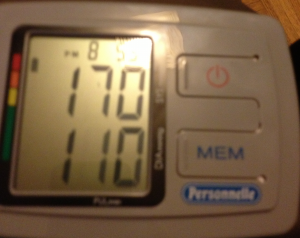

À 20:53, le 3 janvier 2013, j’ai fait une lecture de ma tension artérielle.

Systolique: 170 Diastolique: 110

Pas rassurant. Ni encourageant.

J’ai appelé la ligne Info-Santé, un service téléphonique inestimable mais sous-estimé qui est disponible au 811 partout au Québec. L’infirmière qui m’a répondu m’a encouragé, comme elles le font souvent, de consulter un médecin. Elle m’a aussi donné plusieurs conseils et donné de l’information au sujet des moments où ce serait réellement urgent de consulter dans les plus brefs délais. Pour certains, ça peut paraître peu. Mais, pour moi, ç’a été la première forme de support dont j’ai bénéficié pendant l’année. Le premier encouragement. Enfin, ma condition était suffisamment sérieuse pour que je sois pris au sérieux. Et de l’aide est disponible dans un tel cas.

C’est donc le lendemain, 4 janvier 2013, que je suis allé consulter. C’est un peu à ce moment que «ma chance a basculé». L’infirmière d’Info-Santé m’avait donné le numéro d’une clinique sans rendez-vous assez près de chez moi. Cette clinique offre un service d’inscription par téléphone, qui fait office de rendez-vous sans en être un. En appelant ce numéro tôt le matin, j’étais en mesure de me réserver une place pour voir un médecin dans une certaine plage horaire. J’ai donc pu consulter avec le Dr Anthony Rizzuto, en ce beau jour du 4 janvier 2013.

Le Dr Rizzuto avait l’attitude idéale pour me traiter. Sans montrer d’inquiétude, il a pris mon cas au sérieux. En m’auscultant et en me posant quelques questions, il a rapidement compris une grande partie de la situation et a demandé que je puisse passer un ECG à la clinique. Avec ces résultats et les autres données de mon dossier, il m’a offert deux options. Une était de traiter mon hypertension par l’alimentation. Perdre 10% de mon poids et de faire de l’exercice physique mais, surtout, éliminer tout sodium. L’autre option était de prendre un médicament, tout d’abord à très petite dose pour augmenter par la suite. Dans un cas comme dans l’autre, je pouvais maintenant être suivi. Les deux options étaient présentées sans jugement. Compte tenu de mes problèmes digestifs, la première me semblait particulièrement difficile, ce sur quoi le Dr Rizzuto a démontré la juste note d’empathie (contrairement à beaucoup de médecins et même un prof de psycho qui font de la perte de poids une question de «volonté»). Même si je suis pas friand des médicaments, j’ai opté pour la seconde option, tout en me disant que j’allais essayer la première. En deux-trois phrases, le Dr Rizzuto m’a donné plus d’encouragement que bien des gens.

J’ai pris mon premier comprimé de Ramipril en mangeant mon premier repas de la journée. Je réfléchissais à mon alimentation, à la possibilité d’éliminer le sodium et de réduire mon apport calorique, tout en faisant de l’exercice physique. Ayant essayé, à plusieurs reprises, de trouver une forme d’exercice qui me conviendrait et étant passé par des diètes très strictes, l’encouragement du Dr Rizzuto était indispensable.

Même si les gens confondent souvent les deux concepts, je considère l’encouragement comme étant bien plus important et bien plus efficace que la motivation. Faut dire que je suis de ceux qui sont mus par une très forte motivation intrinsèque. C’est d’ailleurs quelque-chose que je comprends de mieux en mieux, au fil des années. Malgré les apparences, je dispose d’une «volonté» (“willpower”) très forte. C’est un peu pour ça que je n’ai jamais été accro à quoi que ce soit (pas même le café) et c’est comme ça que j’arrive avec une certaine facilité à changer des choses, dans ma vie. Mais ma motivation nécessite quelque-chose d’autres. Du «répondant». De l’inspiration, dans des contextes de créativité. De l’encouragement, quand je suis désespéré.

Ma motivation intrinsèque d’atteindre un meilleur niveau de santé avait atteint son paroxysme des mois plus tôt et se maintient depuis tout ce temps. J’avais besoin de me sentir mieux. Même si je ne me souviens pas d’avoir manqué une seule journée de travail pendant ma vie adulte, mon niveau d’énergie avait considérablement baissé. Plus directement, les maux de tête que je subissais de plus en plus fréquemment me faisaient peur. J’ai dit, depuis, que c’est la peur de faire un AVC qui m’a poussé. C’est pas tout-à-fait exact. J’étais poussé par ma motivation intrinsèque, de toutes façons. L’éventualité de faire un AVC avait plutôt tendance à m’empêcher d’agir. Ce qui est vrai, c’est que c’est plus à l’AVC qu’à l’infarctus que je pensais, à cet époque. Certains peuvent trouver ça étrange, puisqu’un infarctus est probablement plus grave, surtout à mon âge. Mais la peur est pas nécessairement un phénomène rationnel et mes maux de tête me faisaient craindre un accident qui pourrait rendre ma vie misérable. D’où une «motivation» liée à l’AVC. J’ai pas vraiment l’habitude d’avoir peur. Mais cette éventualité me hantait bien plus que la notion d’avoir un autre trouble de santé, y compris le cancer. (Je connais plusieurs personnes qui ont eu le cancer et, même si certaines en sont décédées, je me sens mieux équipé pour affronter cette maladie que de survivre à un AVC.)

Donc, j’en suis là, mangeant un petit-déjeuner, dans un resto de mon quartier, réfléchissant à mes options. Et prenant la mesure des encouragements du Dr Rizzuto, pour utiliser l’approche diététique de l’hypertension (DASH). Il m’a pas dit que j’étais capable de le faire. Il m’a pas donné des trucs pour y arriver. Mais, surtout, il m’a pas jugé et il m’a pas balayé du revers de la main. En fait, il me prenait en main.

Sans devenir mon médecin de famille.

Ce n’est qu’en juin que, grâce au Dr Rizzuto, j’ai pu avoir un rendez-vous avec ma médecin de famille. Lors de ma première consultation avec le Dr Rizzuto, il me donné un petit signet sur lequel il y avait des informations au sujet du Guichet d’accès à un médecin de famille, dans mon quartier. J’ai appelé rapidement, mais le processus est long. D’ailleurs, le processus s’est étendu bien au-delà de ce qui était prévu, pour toutes sortes de raison. Même que la médecin de famille avec laquelle j’ai pu avoir un rendez-vous, la Dre Sophie Mourey, n’était pas la même personne qui m’était assignée. Reste que, sans l’approche encourageante du Dr Rizzuto, je n’aurais probablement pas de médecin de famille à l’heure qu’il est.

Et je n’aurais probablement pas accompli ce que j’ai pu accomplir dans l’année qui a suivi.

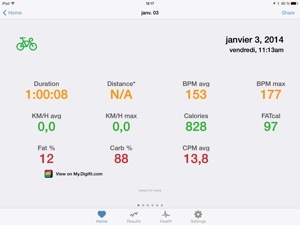

Qu’ai-je accompli? À la fois pas grand-chose et tout ce qui compte. J’ai fait plus de 2000km de marche à pieds et 1870 miles de vélo sur place (à une moyenne de 18miles/heure pendant environ trois heures par semaine, au cours des derniers mois). J’ai débuté une routine quotidienne de yoga (pour une moyenne de quatre heures par semaine, depuis l’été). J’ai baissé mon pouls au repos d’environ 90 battements par minute à moins de 60 battements par minute. J’ai évidemment baissé ma tension artérielle, d’abord aidé par le Ramipril (5mg), mais maintenant presque sous contrôle. Encore plus important pour moi, j’ai fini par trouver une façon de grandement diminuer certains de mes autres problèmes de santé, ce qui me donne l’espoir de pouvoir en enrayer certains au cours des prochains mois.

Donc, comme le disait la Dre Mourey, mon bilan de santé est bien encourageant.

Ah oui, incidemment… j’ai aussi perdu 15kg (33lbs.). Sans beaucoup d’effort et juste un petit peu de motivation.